─(最新の3件を表示)

「八ヶ岳jomon楽会」の概要

会の主旨と目的

八ヶ岳山麓の縄文文化を世界に発信します。

学習・研究活動

例会・研修会・研修旅行、考古学・歴史民俗学・自然史学等の大学講座、入門講座を適宜組み合わせて、定期的に行います。

- いわゆる学習講座です。縄文に限らず、考古学、民俗学、自然史、植物、地質、天文など広くその他科学分野も取り入れていきます。

- 講師は、地域の考古学研究者を中心に、関連分野の研究者を招いて行ないます。

諏訪の考古学の風土―その1

1 諏訪の考古学の伝統

諏訪地域の考古学が学術的に、本格的に調査研究されるようになったのは、『諏訪史第一巻』の編集から始まる。当時の信濃教育会諏訪部会の事業として『諏訪史全五巻』の発刊事業が計画されたのは大正5年のこと、東京帝国大学人類学教室の鳥居龍蔵によってそれから8年後の大正13年に発刊された。

『諏訪史第一巻』の特徴は、実際の資料を第一に考え、現地調査に基づく遺跡地名表の作成、採集遺物の豊富な紹介とそれらの考察にある。「考古地域史」がすでにこのとき実践され、しかも信州教育の原点がそこにあった。つまり教師一人ひとりがさまざまな分野で優れた研究者であり、その確かな知識が教育に生かされるようにという、信州教育の理念と実践の輝かしい伝統がそこにあった。鳥居が多くの教師とともに編纂に傾けた情熱や姿勢は、自然や本物の資料を教材とした自主的で創造的な科学的歴史教育そのものであった。そのことがまた、多くの考古学者をも育てたのである。

2 信州をこよなく愛し地域に根ざした研究を進めた考古学者 八幡一郎

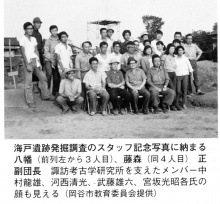

鳥居龍蔵の調査に協力した地域の研究者や教師に混じって、諏訪中学の生徒が一人いた。後の日本考古学界をリードした岡谷市出身の八幡一郎その人である。東京帝国大学人類学教室に進んで、地域史編纂事業において鳥居を助け、仕事を引き継いで「郷土考古学」論を提唱した。

戦後、長く東京教育大学、上智大学の教授となって日本考古学界の重鎮として、指導者として活躍。誰より早く日本に旧石器時代の存在を予感したように、考古学の確かな現状認識とその研究の見通しと、洞察の鋭さを持っていた。これは地域の資料を詳細に観察して歴史資料に止揚する力量を、地域史や郷土考古学の実践の中で培われたからであろう。

諏訪の生んだ稀代の歴史学者の一人であろう。

3 遺跡には感動がある、地域に芽生えた原始集落の研究者 宮坂英弌

『諏訪史第一巻』の編纂には地域の学校の先生が協力を惜しまなかった。その中の一人に茅野市の宮坂英弌がいる。大正11年の最初の尖石遺跡発掘以来、尖石集落の全容解明に生涯をかけた、初代尖石考古館館長の宮坂翁である。

大正期の学術文化興隆のころ、ようやく、きれいな石器、ヤジリや石斧、玉類を拾い、土器を掘り当てて喜ぶのではなく、住居跡を発掘し、炉を探し、本格的に規模を広げた調査によってムラ全体を明らかにしようとする研究姿勢が盛り上がろうとしていた。そうしたなかで宮坂は、家族や地域の人々の協力を得つつ、黙々と壮大な目的に向かって尖石遺跡の調査を重ねていた。やがてそれは多くの中央の研究者の注目するところとなり、中央の学会で活躍していた八幡一郎の助力もあり、尖石遺跡は日本で最初に確認された原始時代のムラ、集落として意識されるようになった。

太平洋戦争開戦直前の厳しい状況のなか、私財を投げ打って行われた調査は、その後、諏訪のみならず全国に支援の輪が広がり、市民、生徒、学生、教育仲間の支援に発展したのである。数々の不幸を乗り越えて「尖石の鬼」と称されながらも発掘が続けられたのであった。

こうした宮坂英弌の地道な研究調査は、学界の偏重や先入観にとらわれずに、ひたむきに地域の特色ある固有の歴史を解明しようとする強い意志の表れであった。これこそ日本の考古学が受け継いでいかなければならない伝統であった。

諏訪の考古学の風土―その2

4 人間的史観を貫いた考古学者 藤森栄一

藤森栄一は、戦前、戦後をとおして、考古学という学問を糧にがむしゃらに生きた研究者であった。在野に在りながら、その謙虚な姿勢や人間的魅力、そして多くの著書によって、これほど多くの人材を学界を超えて育てた人はいないといわれる。

それは過去の歴史を知るだけではなく、そこにはいつも生き生きした縄文人や弥生人、古代人の生活の様が描かれて、現在に生きる人にもつながる不思議な、魅力的な、人を惹きつける考古学の世界があった。例えば縄文時代研究に見られるように、縄文土器の年代的移り変わり(土器編年)や、最古の縄文土器をやみくもに求めるような、巧妙争いといった研究から開放され、縄文人の生活と歴史に生命と躍動を植え付け、ダイナミックな縄文観を打ち立てたのである

そして、人間の歴史を明らかにすることが学問であるという姿勢は、「藤森考古学」と称されるほどである。一貫してすすめてきた八ヶ岳山麓井戸尻遺跡群の研究において、大勢の仲間とともに提唱した研究成果である「縄文農耕論」は、その学問の研究大系として生まれるべくして生まれてきたといってよい。

また、世界的にも類のない芸術的な、岡本太郎流に言えば爆発したエネルギーの縄文土器を作り出した縄文人に対して、野蛮人という原始人のイメージを払拭し、畏敬の念を持って見つめることによって、現在に通ずる縄文人観を示したのである。

縄文時代研究の発展を促した縄文農耕論

縄文農耕論において藤森は、巨大な集落や芸術的な縄文土器を生み出した縄文社会は、原始的な狩猟・漁労・採集経済社会から一歩進んで、クリの管理栽培、イモ類の栽培を行って社会の繁栄を産み出したと考えた。そして、その検証として集落研究、石器や土器の機能研究を総合的に、また体系的に組み立てて、縄文社会のあらゆる部分において、つまり食べ物、調理法、石器の用途、土器の用途など、生活の実際を復原していく姿勢は、考古学を一気に大衆の学問としたばかりか、多くの学徒に影響を与え、そしてまた研究者を育てたのである。

5 諏訪の考古学の伝統を継ぐ戦後派の考古学者たち

八幡一郎、宮坂英弌、藤森栄一は、諏訪が生んだ三人の考古学の「巨星」であった。

そして、「三巨星」の後を慕い、師と仰いで、戦後の考古ボーイとして考古学に傾倒し、平和で自由な時代の科学的考古学を引き継ぎ、諏訪地域には多くの研究者が育っている。

これについては別の機会に記述したい。

諏訪の考古学―その1

1 黒耀石の宝庫諏訪

信州に、そして諏訪に、人類の足跡がはっきりしてくるのは今からおよそ3〜2万年前のことである。列島をナウマンゾウやオオツノジカが行き交う時代である。八ヶ岳山麓の茅野市渋川遺跡や諏訪市茶臼山遺跡には、黒耀石の鋭利な石器や打製石斧を持つ人々が生活していた。

諏訪には旧石器時代の人々の活発な生活の痕跡が多く見出されている。特に諏訪湖周辺の高い台地上の、諏訪市上ノ平遺跡は、槍先形尖頭器がたくさん出土することで知られている。本州では最大、良質の黒耀石鉱脈が、下諏訪町の和田峠から星ヶ塔、長和町男女倉から星糞峠、八ヶ岳の茅野市冷山や麦草峠に露頭となって現れていた。黒耀石原産地の直下にある諏訪湖周辺や八ヶ岳山麓は、この時代の遺跡がたくさんあって、巧みな技術によって槍先形尖頭器など鋭利な石器がたくさんつくられた。

黒耀石はこれらの遺跡に残した旧石器人の手から手へと、県内はもちろん、関東から甲信越一円にもたらされたのである。諏訪に通ずるストーン・ロードが幾筋も諏訪に通じていたことが想像される。

2 縄文の大地に通ずる道

中部山岳地の森の文化縄文―ムラとムラを結ぶ交易ネットワーク

今から10,000年前、ナウマンゾウやオオツノジカが信州の山野から姿を消すころ、信州の大地は針葉樹林から落葉広葉樹林の森に大きく変容、自然と共生し森林の恵みを最大限に活用した縄文文化が芽生えた。

縄文時代の確立期は今から10,000年から8,000年前ころ、縄文時代早期と考えられている。諏訪市霧が峰下の細久保遺跡、岡谷市の勝弦峠付近の樋沢遺跡などの山間地に遺跡が展開する。「縄文の都」とたとえられる八ヶ岳山麓を中心とした諏訪の縄文文化の隆盛はここにその萌芽を見るのである。

人と文化の交流

旧石器時代に続いて縄文時代になると、和田峠周辺の黒耀石は、より一層石器に使われるようになり、河原から黒耀石を拾い尽くした縄文人は、露頭を削り、その付近を掘ってより上質の黒耀石を捜した。星糞峠では採掘跡が凹地となって残り、縄文人が掘った日本で最初の黒耀石鉱山が確認されている。また、星ヶ塔では黒耀石鉱脈を直接打ち欠いて原石を採取している採掘鉱が発掘調査によって確認されている。

黒耀石が最もよく使われた石器の一つはヤジリであったが、それは各期にそれぞれの特徴的な、細かな加工技術を駆使して、一見芸術品ともいえるような美しい形を作り出していた。諏訪市の諏訪湖低曽根遺跡からシジミジョレンですくい上げられた縄文時代初期の石鏃は著名である。

黒耀石を求める物流は、以前にも増して活発な縄文人の交流が続いていた。そしてこの時代は縄文土器や石製装身具の出土品から、交易といってよい東西文物の交流が活発であった。黒耀石と交換されて日本海側からヒスイ、太平洋側からコハクが諏訪地域にはたくさんもたらされた。それらとともに北陸、関東・東海地方の縄文土器も持ち込まれていた。土器の中に入っていたモノが何であったのか今は知るすべもないが、海岸地方からは塩やそれに付随するモノ、塩漬けの海の幸だったかもしれない。

諏訪地域には、黒耀石の集散地として発展した大きなムラが各地に出現した。そして海岸地方と山間地を結ぶ道は「縄文の都」であった信州、諏訪の大地へ続く道であった。

諏訪の考古学―その2

3 八ヶ岳山麓と諏訪湖周辺の縄文文化の展開

縄文文化の定着、雑木林にかこまれた生活環境

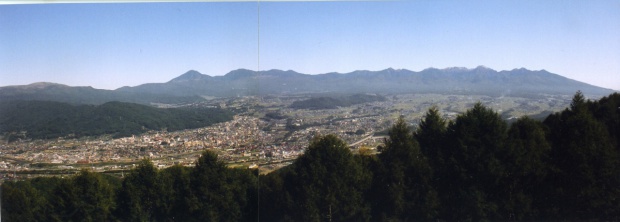

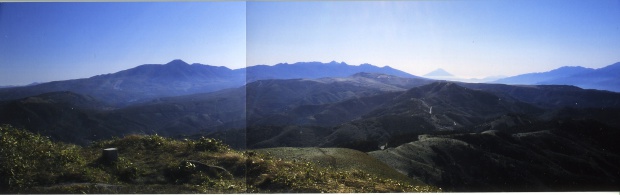

赤岳を最高峰(標高2899m)とする八ヶ岳は、裾野は標高800mから1400mの広大な高原状地帯を形成していた。一面に広がる落葉樹林の森、そこにはナラ・クリの雑木林が広がっていた。中でも南部に当たる富士見・原・茅野の区域は山梨県側の山麓も含め、ここに縄文中期を中心とした華やかな縄文文化が繁栄した。

諏訪湖は中央構造線ができた後、糸静線(糸魚川―静岡構造線)の横ズレ断層によってできたとされ、人類が行き交うころは、ほぼ今のような諏訪湖が出来上がっていたとされる。沖積平野の広がる湖北やその山麓には八ヶ岳同様に雑木林がいっぱいに広がっていた。

大規模集落の形成

原村阿久遺跡は縄文時代前期というやや古い時期の大集落遺跡である。浅い谷を両側にもつ長い尾根あるいは長峰と呼ばれる幅200mほどの火山灰台地に立地する。200×150mの範囲に円形の竪穴式住居跡、方形に配置された掘立柱建物跡、さらに墓穴と見られる小さな穴や集石(小児頭大から拳大の小さな河原転石で穴を埋めたり覆う)が120mのドーナツ状(幅30〜40mの環状)に群集する。

これは住居群と一体化した群集墓と考えられ、国内ではこの時期の最大級の規模の広さを誇っていると見られている。遺跡を埋め尽くす集石の中心付近には、長さ120cm、厚さ35cmという花崗閃緑岩の角柱と、大きな板状の安山岩8枚を回廊状に立てた配石遺構がつくられていたことから、特別な信仰の場、祭りの場として考えられている。

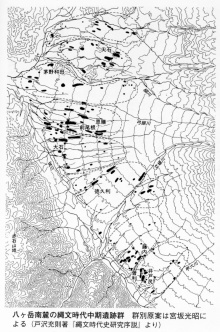

縄文中期の発展

八ヶ岳山麓では、中期になると大規模集落が尾根を連ねて並ぶようになる。富士見町藤内遺跡、井戸尻遺跡、曾利遺跡、原村阿久遺跡、大石遺跡、居沢尾根遺跡、上前尾根遺跡、茅野市の尖石遺跡、駒形遺跡、棚畑遺跡、中ッ原遺跡、上の段遺跡など挙げればきりがない。一方諏訪湖周辺の諏訪市では荒神山遺跡、岡谷市では梨久保遺跡、広畑遺跡、海戸遺跡、目切遺跡といったような大規模遺跡が多い。このうち前期の阿久、中期の井戸尻・尖石・駒形・梨久保、後期の上の段も含め六箇所の縄文時代遺跡が国史跡に指定されていることからも、諏訪地域に縄文の大遺跡が集中する様がうかがい知れようか。

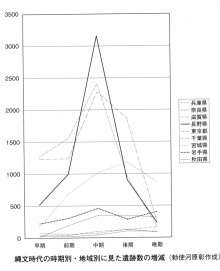

諏訪の地域に特色ある縄文時代文化が花開いた証はいくつかある。一つは遺跡の増減で測ることができる。また大規模集落の出現も見逃すことができない現象である。諏訪地方ばかりではなく中部山岳地域はおしなべて中期になると遺跡の数と規模が格段に大きくなる。

もう一つ大きな目安がある。遺跡からはおびただしい量の縄文土器が出土することである。それも一つ一つ個性的で、地域的特色を持ち、優美な文様を持つ。この縄文土器は八ヶ岳山麓及びその周辺には、他地域を圧倒する量があり、質量とも群を抜いている。しかもそれらは芸術性豊で、世界の原始美術大系の中でも最も芸術的で、自由奔放にして精緻な土器文様として高い評価を得ている。

八ヶ岳山麓を中心とする縄文土器芸術―抽象の美

縄文土器のすばらしさを全世界に知らしめたのは、井戸尻遺跡群の調査によって明らかになった豊富な出土品である。昭和40年発刊の『井戸尻遺跡』(中央公論美術出版)は、当時の縄文時代の発掘調査報告書としては大作であり、藤森栄一の執筆になる力作であった。豊富に示された土器の実測図に描かれた文様は、中期独特の呪術性があり、見る人の心をたちまち捉え、研究者さえもが豪放、雄大、華麗な、そして芸術的な縄文土器を驚きの眼で見つめることとなったのである。芸術的な一面に加えて、文様の変遷や、生活用具としての土器のセット、さらに縄文人の生活スタイルの復原などに、これまでにない新鮮な学説が随所に提示されていたのである。

縄文土器は、小は3〜5cmのミニチュア土器から、大は70cmを越える大型の土器まで大小さまざまである。形態も大部分は深鉢であるとはいえ、壷・浅鉢・円筒型・器台とバラエティーに富む。大型土器は完全な形のまま残されていることはほとんどなく、大部分は復元修理されたものが多いが、諏訪の研究者は『井戸尻』以後、より完全な形にして文様を復原し、着色して、すばらしい縄文土器を見せることが縄文文化の理解の早道と考えた。遺跡の大切な出土品として扱うというこだわりが、芸術的縄文土器を世界に知らせる結果になったのである。

日本の縄文文化を象徴する縄文土器については、県内の出土品を主に、写真の用意が出来次第、紹介していく予定である。

中部山岳地域の縄文文化繁栄を象徴する顔面把手付土器

土偶に比べ発見地域が限定されることや、つくられた期間が中期の時期の短い間ということなどから数も少ない。土偶の万を超える個体数に対し、わずかに500余例である。出土は長野県中部から南部、山梨県静岡県、神奈川県の山岳部に限られている。関東の貝塚文化圏にはないし、東北の縄文文化圏にもない。中部山岳地域のもっとも特徴的な土器である。

顔面把手付土器文化―微笑む縄文美人

「顔面把手」付土器は、中部山岳地域から関東南部、伊豆方面に至る範囲に発見されている。縄文時代中期の中頃までつくられ、以後はぱったりなくなる不思議な運命の顔である。多くは土器の口縁に中を向いたスタイルで顔面部だけが付けられる。まれに外を向くスタイルがある。この優品が岡谷市海戸遺跡から発見され国の重要文化財になっている。

海戸の土器は顔面部が外を向き、釣りあがった大きな目はパッチリと、ちいさな口は円いおちょぼ口に穿たれ、真ん中に上向きの鼻が付けられている。三角形の頭部はヘアースタイルを表現するのか、両側の丸い穴はイヤリングか、首の周りの紋様は首飾りか。土器の器形は胴部が強くくびれて、いかにも女性の体部のようである。顔面の反対側には小さな把手が付くがヘビの頭が乗っている。高さは把手の頂までで46cm、顔面部が大きいためか表情がきれいであり、人間らしい。

もっといい顔が同じ海戸遺跡から出土している。顔面把手だけであるがこれは明らかに微笑んでいる。最もやさしい顔の微笑む縄文美人と言われるのも無理からぬことである。

岡谷は顔面把手の優品が多いところである。形になったもう一点は長地の榎垣外遺跡の出土品であるがこれは内を向いたスタイルで樽型をしている。顔は海戸に良く似て優しい。この土器のすごいことは反対側の把手である。大きなヘビがとぐろを巻いて頭を口縁の上までもたげている。女性と対峙して男根の象徴である蛇が描かれる図式はこの土器に多いが、それにしても見事なつくりである。

顔面把手の起源は、一つ前の時期に盛んに付けられた獣面把手とする学説がある。中期の初めになると把手はないが顔は土器体部の縁の近くに目と鼻と眉が描かれる。その後、人の顔のような把手が付けられるようになる。なかには顔の表現がないのっぺらぼうもある。表情にも個性があり、タコのような顔、三ツ口の顔、片目の顔、両手の表現があってほおづえをつくポーズなど数は少ないが様々である。

縄文人の心性を知る手がかり

縄文人の心性を伝えるモノは、顔面把手付土器のほかに例えば子供を抱いた姿の土偶があるように、縄文人は彼等なりのものの考え方を表していることは間違いない。出土状態に見られる土偶の在り方も同じであろう。茅野市棚畑遺跡のビーナスや中ッ原遺跡の仮面の女神は明らかに埋納されているし、岡谷市目切遺跡の壷を持つ妊婦土偶ははバラバラに壊されて捨てられていた。その行為には縄文人の心性あるいはモノの考え方が読み取れる。モノの考え方、つまり、死後の世界や未来に向けたいわば縄文人の宇宙観ともいうべき思惟があったことは明らかであるが、今の考古学ではそれを実証的に説明することはむずかしい。

縄文の大地からメッセージ

諏訪の原点縄文=日本文化の祖形

日本の考古学史、それも旧石器や縄文研究において、燦然と輝く諏訪考古学の巨星たちの足跡に共通していることは、その研究姿勢にある。地域に足を下ろして特にこの諏訪にしっかり腰をすえ、旧石器時代や縄文時代の文化の解明に実績を残している。八幡一郎が予測した日本の旧石器文化は戸沢充則によって体系的に整理され確固たる日本の序史として定着した。宮坂英弌の集落研究は、はからずもその後の列島改造論が引き起こした大規模発掘による誰も予想しなかった膨大な集落研究にとって、大きな指針となり、今日に及んでいる。

藤森栄一を中心とする八ヶ岳山麓の縄文文化生活様式の復原は、日本文化の基層文化として縄文文化祖形論のバックボーンとなり、縄文文化研究のもといとなっている。今や世界に冠たる「縄文」は諏訪を中心とした中部山岳地域から発信されているといってよいであろう。

縄文人は決して野蛮な未開の民族ではない。日本人の直接の祖先であり、色濃く私たちの体内に血が流れていることが、近年のDNA研究から判明している。谷川徹三の提唱した「縄文的原型と弥生的原型」という二つの基層文化論も、岡本太郎のいう縄文の「日本文化祖形論」も、弥生土器や埴輪の奏でる美と比べたとき理解ができよう。

7年に一度繰り広げられる「御柱祭」を見るたび、木の実と獣の肉を主食とした日本人(縄文人)と、米を主食とした日本人(弥生人)の血が、この諏訪には共に強く残っているとしか思えないのである。そして今、諏訪の原点、否、日本の基層文化の原点とされる縄文文化の研究は、中部山岳地域の大規模集落を結ぶ共通のキーワード=黒耀石研究を通して、縄文文化ネットワークとして構想できることが見えてきている。

縄文人は武器を持たない、戦争を知らない人々である。もし全地球が縄文人の精神に帰ったらこの地球上に戦争はなくなるのであろう。その縄文人の平和な心を未来につなげていくためにも、世界的な文化遺産として後世に伝え、遺していく価値があるであろう。

自然のなかで森と共生して生きてきた、縄文人のやさしい心を知るのは、縄文の大地であるこの諏訪の地域が最も恵まれている。この地域をこよなく愛してやまなかった考古学の巨星はまた縄文の優れた研究者であったことは決して偶然ではあるまい。

縄文阿久友の会は、諏訪湖と八ヶ岳を見るとき、はるか太古の縄文の大地を思い、私たち人類の未来に夢を持ちたいと希むのである。

本文は『諏訪大紀行』「縄文の大地から」の筆者原稿を元に一部改変した。

紙面の都合で書き足りなかったことを逐次書き加えていきたい(文責:会田進)

阿久(あきゅう)とは

縄文時代の「阿久遺跡(あきゅういせき)」を示しています

八ヶ岳西南麓の長野県諏訪郡原村にあり、中央道原パーキングエリア北側の尾根上56,000m2に及ぶ広大な遺跡です。青森県の三内丸山遺跡が発掘されるまでは日本一大きい縄文時代の遺跡でした。この遺跡は中央自動車道建設に伴い、1975年(昭和50年)から発掘調査が行なわれた際、大規模な縄文時代前期の環状集石群などが発掘されました。そして1979年(昭和54年)に国史跡に認定されて、現在は埋め戻され「阿久の森」となって静かに眠っています。

縄文時代は、12,000年以上前から10,000年も続いた争いのない平和な時代でした。人々は大自然の中に溶け込んで、自然と共生共存、エコロジカルでロハスな生活を送っていたようです。この時代、八ヶ岳を中心とした中部山岳地帯は、日本列島の中で最も賑わった場所でした。この地域の縄文時代中期は、国宝土偶「縄文のビーナス」をはじめとして、重要文化財の土器、土偶が数多く見られます。そして、八ヶ岳山麓の縄文文化の原動力となったのが、和田峠周辺で産出される天然のガラス「黒燿石」でした。

縄文人は毛むくじゃらで、毛皮をまとって野山を駆け回っていた、というイメージを私たちはいつの間にか植え付けられてきました。しかし、近年その定説は覆されてきています。遺物を見ると、女性たちは色鮮やかな朱塗りの櫛を頭に飾り、大きなピアスをつけ、貝の腕輪を付けていたことがわかります。よくなめした柔らかな鹿革や麻,藤で作った服を着ていたようです。ひょっとすると野蚕で編んだ絹の衣を着ていたのかもしれません。食事はドングリ、クリ、クルミにハチミツや干し山ブドウを混ぜてでつくったおやき(パン状のもの)を焼き、鹿肉やヤマドリの薫製やBBQ、豆やエゴマを煮炊きして食べていたと考えられています。縄文人は相当のグルメだったに違いありません。

縄文の人々は、はるか遠い昔に生きた人々ではなく、ふと、振り返るとそこに立っていて、私たちを見守ってくれているように感じることがあります。日本人の先祖である縄文人は、人に対する思いやりのこころ、自然に対する考え方、接し方などをしっかりと私たちのこころの中に残してくれています。

「八ヶ岳jomon楽会」では

縄文のこころと文化を学び、学んだ魅力あることを世の中に広く伝えるとともに、会員がお互いに、元気で楽しく学ぶことを大切にします。

入会のお誘い

「八ケ岳jomon楽会」(縄文阿久友の会)は3年間の準備会を経て、2012年12月12日に設立総会を開催し、正式に会を立ち上げました。

趣旨

八ヶ岳山麓の縄文文化の魅力を、原村にある国史跡阿久遺跡を中心に、八ヶ岳自然文化園、八ヶ岳美術館から世界に発信します。

今を生きる私たちと同じように、縄文の人々も生活をエンジョイしていました。縄文編みの服を着て、ドングリクッキーを食べ、鹿肉などでBBQをしていました。

豊かな生活をしていたからこそ、アート感覚に優れた土偶や土器を作りました。それは岡本太郎を驚かせ、バーナード*リーチを唸らせました。八ヶ岳山麓の縄文ワールドには「有孔鍔付土器」をはじめとして、縄文時代の芸術作品が揃っています。

実験考古学などと難しいことは言わずに、縄文人と同じモノづくりをしながら、縄文人のこころにふれ、時空を超えたロマンを追い求めたいと思います。

目的

趣旨に基づいて星の降る里から縄文文化発信を進めます。

活動主体

主催: 八ケ岳jomon楽会

共催: 八ヶ岳自然文化園

活動内容

-

例会、学習会、各種講座、研修旅行、研究活動

(学習会や講座等は地域の考古学研究者を中心に関連分野の研究者を招いて行います。) - 土器づくり

- 縄文織りと板織り

- 縄文土器太鼓演奏と縄文音楽祭の開催

- 縄文食づくり

- 阿久遺跡整備のボランティア活動

- ホームページの作成

会費 2000円

家族(ペア)で入会する場合は3000円

高校生1000円 中学生以下は無料

連絡先

八ケ岳jomon楽会事務局

〒391−0104 長野県諏訪郡原村払沢12655-6

TEL:090 4153 1904

メールアドレス:yatsu8jomon@gmail.com

お問い合わせは事務局へ